宣传科学家精神,是在为时代注入永不熄灭的精神火种。

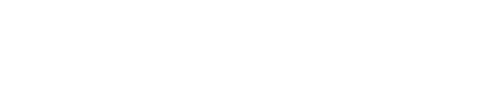

于敏,著名核物理学家,“两弹一星”元勋,中国科学院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者,“中国氢弹之父”。

来源:央视网

于敏在氢弹研制中,解决了热核武器物理中一系列基础问题,开创性地提出了从原理到构型基本完整的设想,填补了中国原子核理论的空白,为氢弹突破作出了重大贡献。他长期领导并参加核武器的理论研究和设计,解决了大量关键性的理论问题,对中国核武器发展做出了显著成就。从20世纪70年代起,在倡导、推动若干高科技项目尤其是中国惯性约束核聚变研究中,发挥了重要作用,被誉为中国的“氢弹之父”。

于敏先生生平

1926年8月16日,于敏出生于河北省宁河县芦台镇(今属天津市)。青少年时代是抗日战争时期,在沦陷区天津度过。日本人的横行霸道、亡国奴的屈辱生活给他留下深刻印象,致使他在青少年时代就立下了学科学、爱科学,从事科学研究,报效祖国,振兴中华的志向。

1944年,于敏考入北京大学工学院。

1946年,转入理学院学习物理,将自己的专业方向定为理论物理。

1949年,本科以88.46分的总成绩从北京大学物理系毕业。其中三、四年级的近世代数和矩阵行列式论两门课程,他更是考出过100分的满分成绩。毕业后,他考取研究生,师从张宗燧、胡宁,另在北京大学兼任助教。

1951年,研究生毕业于北京大学,后任职于中国科学院近代物理研究所,从事核理论研究工作。

1956年,晋升为副研究员。

1960年12月,钱三强首先组织黄祖洽、何祚庥等成立代号为“中子物理研究小组”,开展氢弹的基础研究。

1961年1月,钱三强和于敏进行了一次谈话,希望他参加氢弹理论的预先研究。国家要强国富民,要搞原子弹、氢弹,防御外来侵略,这是一个历史性的任务,国家如果没有自己的核力量,就不可能真正地独立,巍然屹立在世界之林。于敏深知这件事情的重要性。面对这样重大的题目,他不能有另一种选择。最终,他接受这项沉重的使命,开始了长达28年隐姓埋名的氢弹理论探索任务。

1965年1月,二机部决定把“中子物理研究小组”多人调入第九研究设计院(中国工程物理研究院前身),与主战场汇合,一起突破氢弹,于敏任理论部副主任。

1965年9月底,由于敏带领理论部13室1个组到上海,利用J501机器,完成加强型原子弹优化设计任务。在上海很快解决了计算方法中存在的问题,改编和研制了大型计算程序,对加强型原子弹做了大量的系统的计算,找到了热核材料充分燃烧的关键所在。

1966年12月28日,完成氢弹原理试验,掌握了氢弹原理。

1967年2月,理论部完成氢弹的理论设计;4月,在空军训练基地进行了弹道特性试验,达到预期要求;5月,基地和西北核试验场全部完成了第一颗氢弹装置的制造、环境试验和有关热核试验前的测试准备工作。随后,第一颗氢弹装置就被运往国家试验场。6月17日,中国第一颗氢弹在罗布泊沙漠腹地爆炸成功。

1969年,在氢弹试验成功后,于敏带领团队来到了绵阳深山里,开启了核武器研究新征程。

1970年底,调至青海“221厂”(核武器研制基地“九院”的对外称呼,位于青海省东部的金银滩草原)工作。

1980年,恢复技术职称后于敏任研究员,并当选中国科学院学部委员(院士)。同年,任核武器研究院副院长、核武器理论研究所所长,负责突破第二代核武器原理工作。后成功突破新型初级小型化原理,成功研制出第二代核武器。

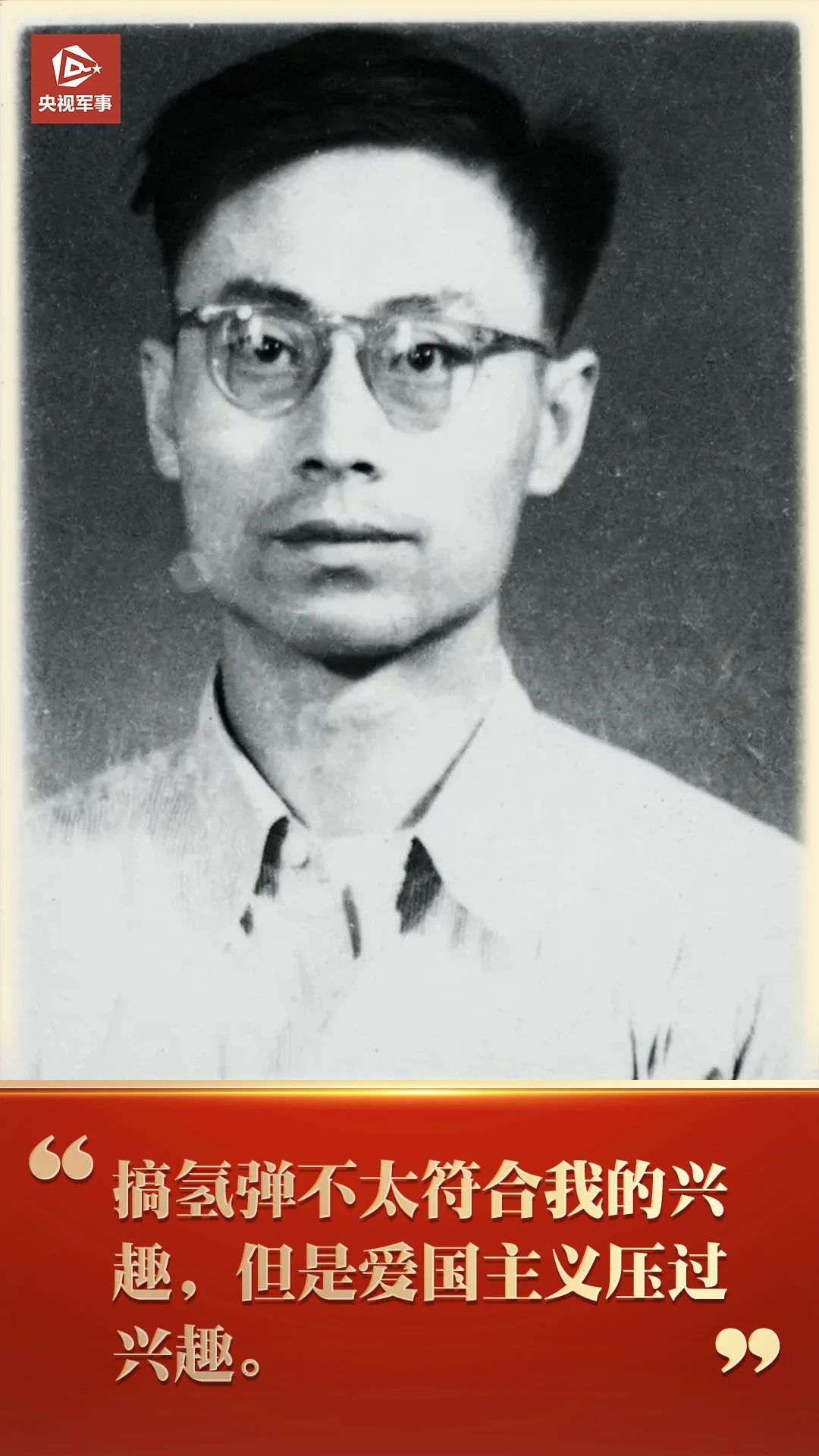

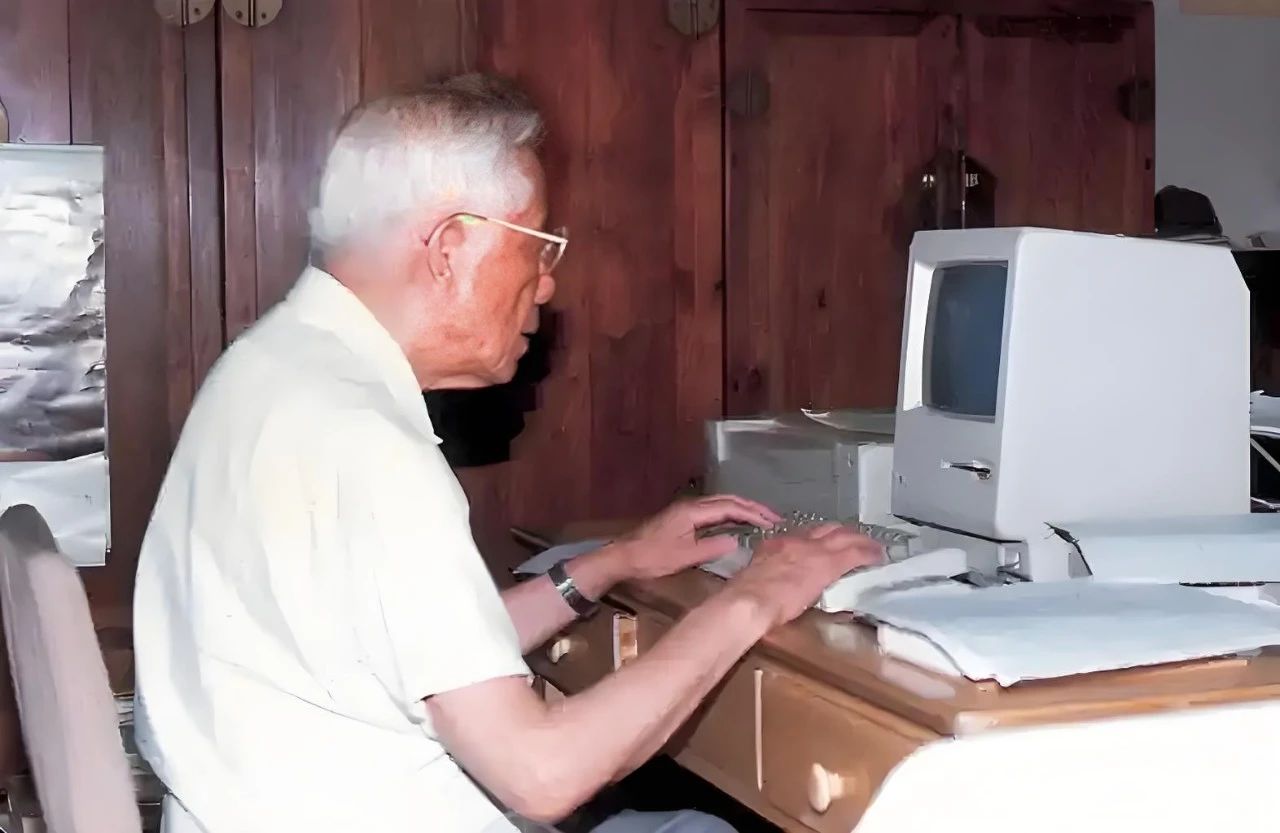

1996年,于敏在北京办公室查阅计算机数据

1985年8月,加入中国共产党。

1988年,在于敏指挥下,中子弹试验获得圆满成功。至此,中国核武器设计达到了国际先进水平。

20世纪90年代,于敏投身“惯性约束聚变”研究,将其视为未来核武器物理研究的潜在方向。

1999年9月18日,于敏在人民大会堂接受“两弹一星”功勋科学家勋章,也正是在这一天,于敏等功勋科学家隐藏近30年的身份真正解密,回到公众视野。

2019年1月16日13时35分,在北京逝世,享年93岁。

国之脊梁 愿将一生献宏谋

于敏1944年进入北京大学工学院机电系就读,出于对理论物理的热爱,他于1946年主动申请转入理学院物理系,将主攻方向锁定为理论物理。在北大理学院期间,他的学术天赋充分展现:当时北大采取匿名学号制公布成绩,每逢期末图书馆外张贴的成绩榜上,1234013号始终高居榜首。这一现象成为校园传奇,师生们渐渐知道这位神秘的1234013号正是于敏。1949年新中国诞生之际,他以88.46分的优异成绩摘得北大物理系毕业考核桂冠,成为新中国成立时北大第一届毕业生。随后师从著名理论物理学家张宗燧攻读研究生,专攻量子场论。其导师曾惊叹:“没见过物理像于敏这么好的。”

1950年5月,新中国创建了首个核科学研究中心——近代物理研究所。不久,正在北京大学撰写硕士论文的于敏迎来人生转折。其导师不仅将他力荐给所长钱三强,更以特聘研究员身份入所继续指导其学位论文。时年25岁的于敏由此开启核物理研究的征程,面对国内该领域近乎空白的学术基础与西方技术封锁的困境,这位青年学者以超常规强度系统梳理国外文献,通过自主构建理论模型进行开创性研究,展现出非凡的科研毅力。他创造性将原子核理论体系划分为实验现象、唯象模型和理论框架三个层次,尤其在平均场独立粒子理论研究方面取得突破性进展。于敏的突破性研究成果不仅快速缩短了我国在该领域的国际差距,更引发国内外同行专家的瞩目。著名理论物理学家彭桓武曾感慨:“于敏的工作完全是靠自己,没有老师,因为国内当时没有人熟悉原子核理论,他是开创性的。”1957年,日本物理学会会长朝永振一郎(1965年诺贝尔物理学奖得主)率团访华期间,他与于敏交谈时,得知这位年轻人从未踏出国门留学,仅靠自学钻研就取得如此巨大成果,震惊不已,后来在自己著作中毫不掩饰地盛赞于敏,认为其成就颠覆了西方学界对发展中国家科研能力的固有认知,并称于敏为中国的“国产土专家一号”。

于敏和妻子孙玉芹

1960年岁末,钱三强找于敏谈话,希望他能参与氢弹技术的理论探索工作。这就意味着:不仅需要放下既有的学术研究转向全新领域,更要彻底转入绝密研究序列。于敏深知这项任务的艰难和责任的重大,但他没有丝毫犹豫,心中只有一个坚定的信念:“国家需要我,我一定全力以赴。”于是,于敏踏上了一条充满未知而艰难的氢弹攻关之路。

从此,他的名字和他从事的事业一起成为国家最高机密,直到1988年解密。28年的时间里,于敏隐姓埋名,对国家机密守口如瓶。连他的妻子都说“没想到老于搞这么高级的秘密工作”。

在氢弹研制起步阶段,中国既无技术积累又遭国际技术壁垒,完全处于拓荒境地。面对这种“零基础”的困境,于敏团队如同量子世界的观测者,每一步都充满了艰辛和不确定性。首要的挑战是计算资源的极度匮乏——国内仅有一台每秒万次的电子管计算机,且95%的时间分配给原子弹的计算,只剩下5%的时间留给于敏负责的氢弹设计。在这样的困境下,于敏带领30多名青年科研人员组成的氢弹预研小组,从基本物理学原理出发,凭借计算尺、黑板、一台简易的104型电子管计算机和自强不息的信念,经过4年的不懈努力,不仅解决了大量基础课题研究问题,而且还探索出设计氢弹的途径,编制了计算程序,建立和初步研究了有关模型,为氢弹原理探索奠定了坚实基础。为了加快氢弹研制速度,1965年9月,于敏带领一批年轻人前往上海,利用华东计算所J501计算机对加强型原子弹模型进行优化计算。在这场持续百日的科技攻坚中,科研团队通过数万次迭代运算,不仅发现了热核材料充分燃烧的本质和关键所在,而且完整勾勒出从原理到结构基本完整的氢弹理论设计方案,填补了中国氢弹理论研究的空白,为氢弹研制工作奠定了坚实的基础。

1967年6月17日,罗布泊沙漠腹地响起一声惊雷,万里碧空闪过炽烈耀眼的火光。这声惊雷标志着中国成为全球第四个掌握氢弹技术的国家,而更令国际社会震惊的是其发展速度——从原子弹到氢弹试爆成功,中国仅用2年8个月的攻关周期,远超美苏等核大国耗时六七年的研发进程,创造了世界核武器发展史的奇迹。作为氢弹理论体系总设计师,于敏构建的“于敏构型”不仅奠定了氢弹构型设计的理论基础,更开创出独具中国特色的技术路径,让世界重新认识中国尖端科技自主研发能力的跃升。

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功

在人才培养方面,于敏非常注重科研团队的建设和培养,通过传授知识和经验,培养了一批优秀的核武器科研人才。同时,他还积极参与教学和讲学活动,为中国核物理领域的人才培养做出了积极贡献。于敏的研究成果显著提升了中国的国防实力,增强了国家的战略威慑能力。同时,他还积极推动国防科技改革和创新,为中国国防科技事业的转型升级提供了有益借鉴和启示。

周培源,中国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一、我国近代力学的奠基人之一。在广义相对论引力论和流体力学湍流理论方面有突出贡献,是湍流模式理论的奠基人。

来源:清华校友总会

中国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一,学术成就主要为引力论和湍流理论的研究,曾获中华人民共和国国家自然科学奖,被赞之为“杰出的民间外交家”,代表作品有《理论力学》等。

周培源先生生平

1902年8月28日出生于江苏省宜兴县的一个书香之家。父亲周文伯是清朝秀才。母亲冯瑛生有一子三女,周培源排行第二。

1919年,考入清华学校(今清华大学前身)中等科。学习期间,发表数学论文《三等分角法二则》,受到当时数学教授郑之蕃的赞许。

1924年,从清华学校高等科毕业。

1924年秋天,因成绩优秀,被清华学校派送去美国芝加哥大学数理系继续完成大学课程。

1926年春、夏两季分别获学士和硕士学位。

1927年,周培源入美国加利福尼亚理工学院继续攻读研究生。他先从师贝德曼,后改从数学家埃里克·坦普尔·贝尔(Eric Temple Bell),做相对论方面的研究,并参加数学谱系计划(Mathematics Genealogy Project),次年获理学博士学位,毕业论文获得最高荣誉奖(Summa cum laude)。

1928年秋,他赴德国莱比锡大学,在沃纳·海森堡(Werner Karl Heisenberg,1932年获得诺贝尔物理奖)教授领导下从事量子力学的研究。

1929年,赴瑞士苏黎世高等工业学校,在沃尔夫冈·泡利(Wolfgang E.Pauli,1945年获得诺贝尔物理学奖)教授领导下从事量子力学研究。

1929年回国,被聘为国立清华大学物理系教授,其时年仅27岁,并先后在西南联大、北京大学任教授。

1932年,周培源与王蒂澄女士结婚,生有四个女儿。王蒂澄退休前,一直在清华大学附属中学教书。

1920年的周培源

1936年至1937年,据清华大学休假规定,周培源赴美国,在普林斯顿高等学术研究院从事理论物理的研究。其间参加了爱因斯坦(Einstein)亲自领导的广义相对论讨论班,并从事相对论引力论和宇宙论的研究。

1937年,他假满回国。不久,抗日战争爆发。7月底,平津沦陷。8月,侵华日军开进了清华园。周培源受校长梅贻琦之托,安排学校南迁,曾先后任长沙临时大学和昆明国立西南联合大学物理系教授。在这期间,他抱着科学家应为反战服务,以科学拯救祖国危亡的志向,毅然转向流体力学方面的研究。

1943年至1946年,周培源再次利用休假赴美国。他先在加利福尼亚理工学院从事湍流理论研究,随后参加美国国防委员会战时科学研究与发展局海军军工试验站从事鱼雷空投入水的战事科学研究。当时,周培源明确提出:不做美国公民;只担任临时性职务;可以随时离去。

1946年7月,离职去欧洲参加牛顿诞生300周年纪念会和国际科学联合会理事会;他还参加了在法国召开的第六届国际应用力学大会,并被这次大会以及会后新成立的国际理论与应用力学联合会选为理事。同年10月,周培源由欧洲重返美国。

1947年2月,与夫人携三个女儿全家离开美国返回上海。4月回到北平,继续在清华大学担任教授。并相继担任清华大学教务长、校务委员会副主任。

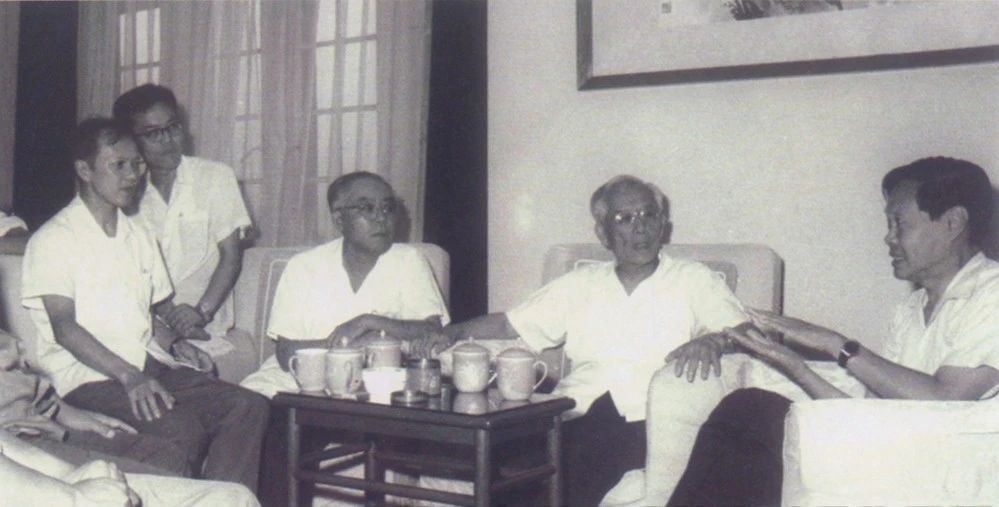

1986年,周培源(右二)与杨振宁(右一)等交谈

1952年,在北京大学领导创办了中国第一个力学专业,即北京大学数学力学系力学专业,还领导建造了北京大学直径2.25米的三元低速风洞。相继任北京大学教授、教务长、副校长、校长、党委副书记。

1955年,当选为中国科学院学部委员,并曾任数理化学部的常务委员。

1957至1986年间,任中国力学学会副理事长,名誉理事长。

1958至1986年间,先后任中国科学技术协会书记处书记、副主席、代主席、主席,名誉主席。

1959年加入中国共产党。

1972年10月6日在《光明日报》上发表一篇5000多字的阐述基础理论的教学和研究的必要性与重要性的文章,同时还给周恩来总理写信,提出加强基础理论研究的三点建议。

1978年3月开始担任中国科学院副院长(至1981年5月)。6月27日,中共中央批准,周培源正式就任北京大学校长 。10月7日周培源为团长的中国教育代表团抵达美国西海岸城市旧金山,主要参观、访问了斯坦福大学和加州大学伯克利分校等大学。

1993年11月24日周培源在北京逝世。

周培源学习计算机

不忘初心 科学报国

1902年8月28日,周培源出生在江苏宜兴一个开明绅士家庭。而就在一年前,清政府签订了丧权辱国的《辛丑条约》,中国再次陷入了被列强瓜分、帝国主义凌辱的时代乱潮。幼小的周培源,就在那动荡不安、民不聊生的时局中成长。 10岁开始,周培源随祖父离开宜兴老家,辗转于南京、上海读书,16岁时入读上海圣约翰附中。在摩登都市读书的周培源常常在公园看到“华人与狗不得入内”的牌子,心中很不是滋味,而一次相当屈辱的经历更让他坚定了振兴中华之宏愿。 那天,周培源和同学在外滩草地上散步,竟然被一个外国看守轰了出来,他非常气愤地问:“我们为什么不能在这上面走走?”那名看守漫不经心而又轻蔑地说:“中国有一天强大了,你们就可以在这上面走了。”这番经历让周培源刻骨铭心,在感到愤怒的同时,也意识到只有中国强大了,才能不受外国人的凌辱,自己的人民才能在自己的国土上随意行走。1919年,志在拯救中国的五四运动爆发,周培源毫不犹豫地加入到游行请愿的队伍中,贴标语、喊口号,他始终冲在最前列。上海圣约翰附中也因此开除了他。

失去学籍的周培源没有放弃,他回到宜兴乡下,躲进一座寺庙继续潜心读书。一天在浏览报纸时,他无意间看到清华学校在江苏省招考五名插班生的广告,考试地点定在南京。刻不容缓,他立刻赶赴南京参加考试,正所谓机会只给有准备的人,他一举成功,得入清华。 多年后谈及此事,周培源仍兴奋地说:“那则报上的招生广告只登了一天,而且是非常小的一条消息,居然被我看到。”就这样,周培源迈向了人生最重要的一个转折点,并与清华结下了不解之缘。 据周培源的儿子撰文回忆,当时的清华学校分中等科、高等科两部分,每科四年。而由高等科毕业后,要经过严格筛选,“品学兼优”者才可被直接送往美国,插班进入美国大学二、三年级,学成后回国。由于学校实行淘汰制,因而每年都要招收插班生。周培源报考时,清华已准备成立大学,所以不收一年级新生,而只收插班生。在清华读书期间,周培源学习成绩优异。他特别钟爱数理化,崇尚“科学救国”。在他进入清华的第一年,爱因斯坦的相对论得到科学验证,在全世界引起轰动,报刊、杂志等介绍相对论的文章比比皆是,极大地震动了周培源年轻的心灵。于是他改变学工程学的初衷,决定学习物理。

1973年,周培源(左三)在实验室指导热线探针的研制工作

1924年,周培源从清华大学毕业,当获准“庚款留美”时,他毫不犹豫地选择了芝加哥大学物理系。与许许多多“庚子赔款”出国留学的中国学生一样,他发愤读书,希望学得一技之长,报效祖国。他也正是凭这样的信念创造了一个奇迹:用了3年半时间,修完了学士、硕士、博士三个学位。1928年他获得加利福尼亚理工学院理学博士学位,并因其学业与科研成果特别优异而获得该院最高荣誉奖,与赵忠尧、何增禄二人一起被该院院长、诺贝尔物理学奖获得者、国际著名物理学家密立根称之为“加利福尼亚中国三杰”。他的博士论文被当今自然科学史专家许良英评价为“起点高、难度大,说明他当年心志远大”。

1937年“七七事变”的爆发让周培源认识到国家的物理水平在军事力量中的重要地位,他放弃对相对论的研究,转向研究流体力学,希望能为国家做点实事,但他根本没有这方面的研究经验,几乎是白手起家,困难重重。面对人们的疑惑,他的回答很简单:“作为一个科学家,大敌当前,必须以科学挽救祖国,所以我选择流体力学。”之后不久,三女儿的出生让家庭的负担更加繁重,在这样清苦的生活环境和简陋的科研条件下,周培源依然取得了学术上的诸多成就,主要为物理学基础理论的两个重要方面,即爱因斯坦广义相对论中的引力论和流体力学中的湍流理论的研究,奠定了湍流模式理论的基础,为我国物理方面的发展做出了不可磨灭的贡献。

1943年,周培源赴美国加州理工学院做访问教授时,美国移民局找到了他,希望他加入美国国籍。一边是炮火中的祖国,甚至无法安静看书,一边是美国宽敞明亮的图书馆、实验室,科研条件优渥,面对如此鲜明的对比和巨大的诱惑,周培源还是断然地拒绝了美国的邀请。科学没有国界,可科学家是有祖国的,更何况他的祖国正处在危难之中。 此后,周培源越发努力,将所有的时间和精力都投入到了湍流理论的研究中。不到两年时间,1945年,他便在美国的《应用数学》杂志上发表了论文《关于速度关联和湍流脉动方程的解》,提出了湍流运动的两种解,再次引起世界轰动,他也因此被国际物理学界公认为是湍流模式理论的奠基人。

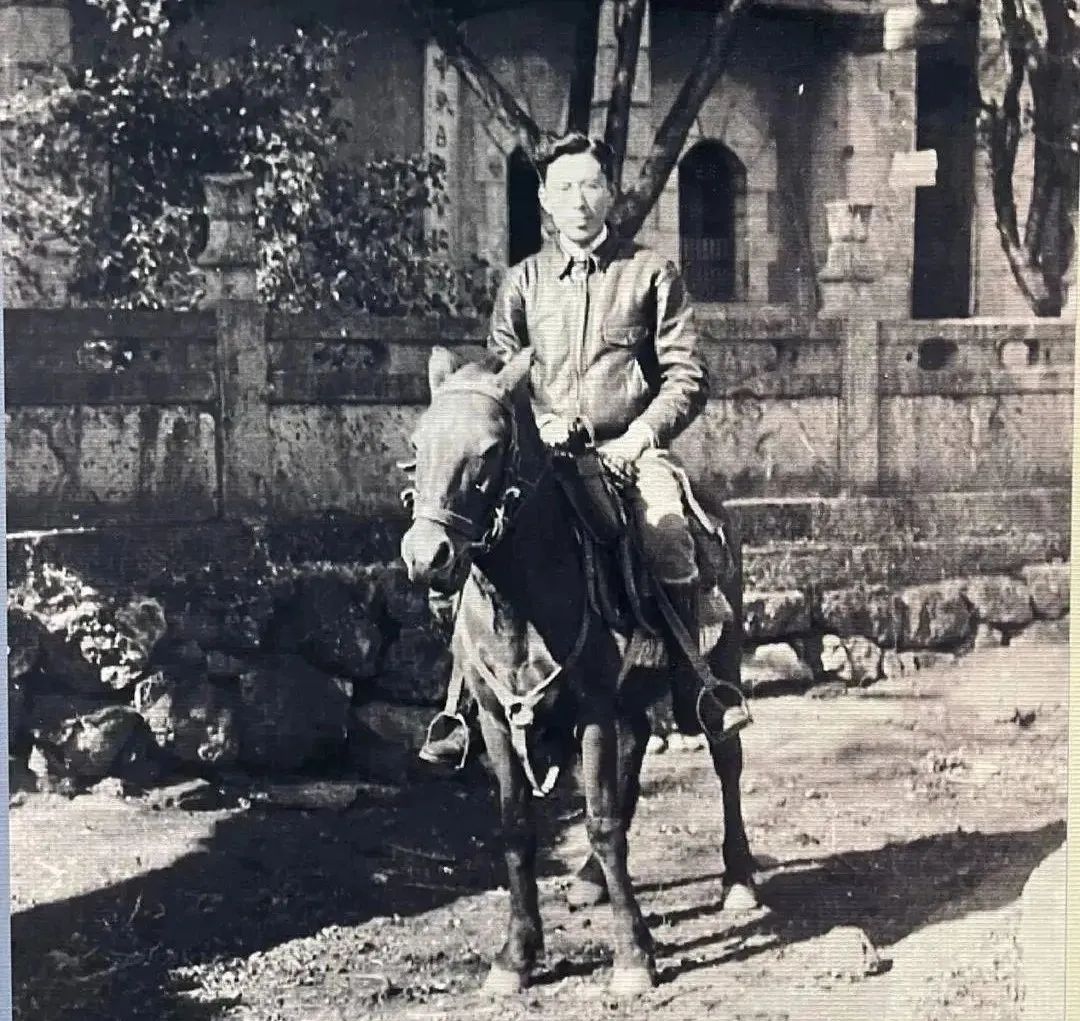

20世纪40年代,以马代步的周培源

于敏先生用毕生心血铸就的 “国产土专家 1 号” 传奇,不仅是科技报国的丰碑,更是跨越时代的精神火炬。这份将个人理想熔铸于家国命运的赤诚,穿透岁月长河,照亮无数科研工作者前行的道路。他以无声的坚守,让中国的脊梁挺直于世界,如今先生虽已远行,但他的精神永远是激励我们勇攀科技高峰、实现民族复兴的磅礴力量。

周培源院士的一生,是为科学献身、为教育耕耘、为和平奋斗的一生。他以坚定的信念、超凡的智慧和不懈的努力,诠释了科学家的使命担当。在如今这个科技飞速发展的时代,我们更应铭记周培源院士的光辉事迹,传承他的科学精神、教育理念与家国情怀,在各自的领域奋勇拼搏,为实现科技强国梦、推动人类文明进步贡献自己的力量,让周培源院士的精神之光永远闪耀在科学的苍穹 。

在国际竞争日益激烈的当下,宣传科学家精神能激发民族创新活力,鼓舞科研工作者勇闯 “无人区”,突破 “卡脖子” 技术,以科技硬实力筑牢国家发展根基,让科学家精神成为实现中华民族伟大复兴的强大精神引擎。

资料综合整理自:

1、民族脊梁,共和国勋章获得者于敏——中国"氢弹之父"

2、于敏:用生命铸成“国之重器”

3、他的名字曾绝密28年!

4、于敏 | 他被誉为“中国氢弹之父”,沉默人生二十八载,为中国 的强大做出惊天事业。

5、国之脊梁——中国院士的科学人生百年

6、百一十年校庆献礼·党史人物一百讲|第四十九讲:培得桢干质,叶茂不忘源——周培源

7、留学星火 | 周培源:永不满足的科学宗师

来源:文化宣传办

审核:吴晓琳